스러진 동료 묻으며 쓴 조시가 쌓여갔습니다

| 스러진 동료 묻으며 쓴 조시가 쌓여갔습니다 | |

| 도종환의 나의 삶 나의 시 29 | |

|

최재봉기자 최재봉기자 |

신용길·배주영·이광웅·정영상… 해직되고 구속되고 병마와 싸우다 세상을 떴습니다 두 눈을 남긴 이, 자화상 남긴 이… 학교와 아이들 그리워하며 갔습니다 다시는 쓰지 않겠다 했지만 울며 조시를 또 쓰곤 했습니다

해직생활의 뒤에는 울면서 조시를 써야 하는 날들이 찾아왔습니다. 부산 구덕고에 신용길 선생이란 분이 있었습니다. 그는 전교조 부산지부 결성식장에서 축시를 낭송했다는 이유로 파면되었습니다. 신 선생은 말도 안 된다고 절대 받아들일 수 없다고 아침마다 학교로 갔고, 교문 앞에는 급조된 관변 단체 학부모들과 체육선생과 새마을 주임이 막고 있었고, 결국 8월 25일 출근투쟁을 한다는 이유로 경찰에 끌려가 구속되었습니다. 구속에 항의하며, 유치장으로 넣어주는 깡보리밥에 단무지 세 쪽을 거부하며 단식농성을 벌였습니다. 그 과정에서 끝내 피를 쏟고 쓰러졌습니다. 그러곤 위궤양이 악화돼 결국 위암 진단을 받고 요양하다 1991년 3월 9일 세상을 뜨고 말았습니다.

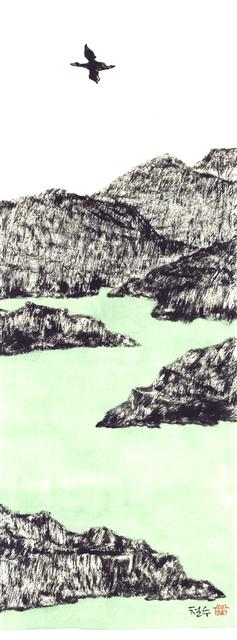

그를 묻고 돌아오는 길. 구포를 지나고 낙동강을 지나다 1927년에 출간된 포석 조명희의 소설 <낙동강>의 여러 대목이 떠올랐습니다. 그를 생각하며 「낙동강」이란 시를 썼습니다.

봄마다 불어내리는 낙동강물

1, 2행과 10~14행은 조명희 소설 <낙동강>에서 따온 부분입니다. 신용길 선생이 뱃사람에게 주고 간 눈 한 개는 그의 시심처럼 출렁이던 푸른 바다를 끝없이 바라볼 것이고, 여인에게 주고 간 다른 한 개의 눈은 제 노동으로 따뜻한 밥 한 그릇을 마련하는 사람들의 뜨거운 입김과 우리 자식들이 가는 학교 길을 바라보고 있을 거라고 생각했습니다.

그 전해인 1990년 2월 하순에는 경북 청송의 벽지에서 해직된 배주영 선생이 세상을 떴습니다. “이 땅이 나를 버려도 / 나는 이 땅을 버리지 않겠다던 / 이 땅이 나를 버려도 / 나는 이 나라의 아이들을 버리지 않겠다던” 스물일곱 살의 여선생님이었습니다.

이듬해 1992년에는 이광웅 선생님이 세상을 떴습니다. 오송회 사건으로 구속되었다 풀려나온 뒤 복직했다 다시 해직된 분이며 시인이셨습니다. 오송회 사건은 1982년 이광웅 선생님을 비롯한 군산 제일고 교사 몇이 학교 뒷산 소나무 있는 곳에서 술을 마시며 세상에 대해 탄식하다가 4·19와 5·18 영령들을 추모하는 시간을 가졌다가 용공집단으로 몰려 감옥살이를 한 사건임은 다 아실 겁니다. 오송회란 이름은 다섯(五) 명의 교사가 소나무(松) 아래에 모였다고 해서 전두환 정권의 공안당국에서 갖다 붙인 이름으로 정작 당사자들은 그게 자신의 조직 이름인지 알지도 못했습니다. 죄 없는 이들은 수사 과정에서 극심한 고문을 받은 이후 1~7년의 징역형을 선고받았습니다.

2010년 12월 14일 서울중앙지법 민사합의47부(부장판사 이림)는 ‘오송회 사건’ 피해자와 가족 등이 “불법 수사, 고문 등에 따른 피해를 배상하라”며 국가를 상대로 제기한 손해배상 청구소송에서 207억여 원을 배상하라는 판결을 내렸습니다. 그러나 배상을 받는다고 이광웅 선생님이 돌아오진 못합니다. 여리디여린 분이셨습니다. 늘 수줍어하기만 하던 그분의 얼굴을 잊을 수 없습니다. 술자리에서 노래는 또 얼마나 구성지게 잘하시던지요.

그대는 이 땅의 맑은 풀잎이었다가

그분이 돌아가셨을 때 쓴 시입니다. 1993년 4월 14일에는 정영상 선생이 심장마비로 세상을 떴습니다. 안동 복주여중에 근무하다 해직된 뒤 부인이 있는 단양으로 와 해직교사 사무실에서 김수열 선생과 둘이 일을 하고 있었습니다. 서른여덟 살이었습니다. “안동 복주여중에서 수돗물 떨어지는 소리 죽령 너머 단양의 내 방에까지 들려온다”(정영상 시 <환청> 중에서)고 말하며 쫓겨난 학교와 학생들을 그리워하던 이였습니다.

“살아온 날 돌아보다가 / 살아갈 날 고개 저으며 / 돌 앞에 앉아 울고 싶은 날이 있다 / 하루를 산다는 것은 얼마나 부끄러운가 / 침묵의 돌이 꽃으로 피는 봄 / 돌 앞에 앉아 울다 / 돌에 이마를 짓찧고 / 피 흘리고 싶은 날이 있다”(정영상 시 <돌 앞에 앉아> 중에서)

이 시는 죽기 며칠 전에 쓴 그의 유고시입니다. 그는 불같은 분노를 지닌 사람이었습니다. 그러나 동시에 물 같은 사랑을 지닌 채, 바람 같은 외로움 속에서, 포장되지 않은 진흙 같은 모습으로 살다가 갔습니다. 같이 일하는 김수열 선생이 쌀이 떨어진 걸 알고 자기 생계비로 받은 십만 원을 쪼개 쌀 세 말을 배달시켜준 따뜻한 사람이기도 했습니다. 정영상 선생 장례식장에서 김진경 시인은 일급수에 사는 열목어 같은 맑고 여린 이들은 죽고, 오급수에 사는 붕어 미꾸라지 메기 같은 우리들만 살아남아 있다고 했습니다. 그들은 정말 열목어 같은 이들이었습니다. 장지인 고향으로 가는 길에는 화사한 봄꽃이 흐드러지게 피어 더 가슴 아팠습니다. 저는 시인이며 화가인 정영상 선생이 직접 그린 자화상 한 점을 오랫동안 서재에 걸어놓았습니다.

그 뒤에 다시는 조시 쓰지 않겠다고 하면서 임희진 선생님, 윤영규 선생님, 김현준 선생님의 조시를 또 쓰곤 했습니다.

시인

| ||||||||||||||||||||||||